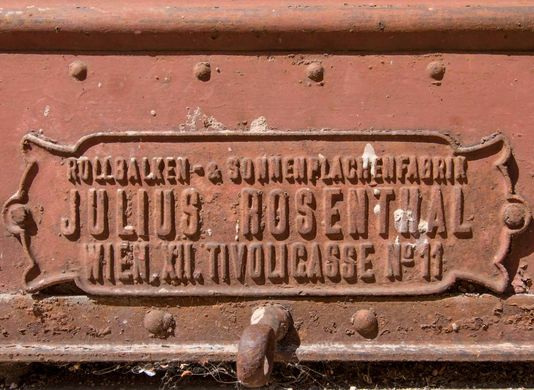

Julius Rosenthal - Die Überraschung oder schee langsam wachsma z'samm

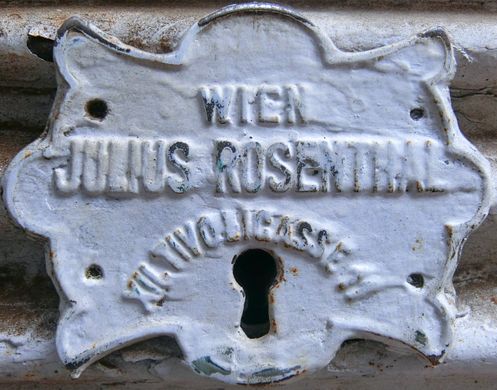

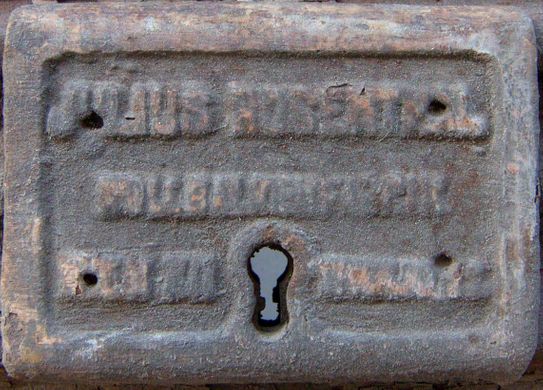

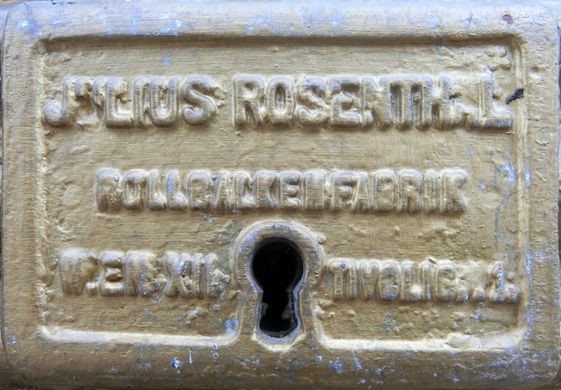

Auf Schlösser dieser von 1903 bis 1938 tätigen Firma stößt man bei Stadtspaziergängen immer wieder.

Seit die Verschlusssachen den Hinterlassenschaften von Portaltischlern und -schlossern nachforscht, wurden E. S. Rosenthals Erben und Julius Rosenthal als zwei eigenständige Träger dieses sehr häufigen Namens gesehen. Nach Abfrage vieler, wenn auch bestimmt nicht aller möglichen, Kombinationen aus Namen und Adresse, waren dem WWW Anfang 2023 dann doch noch ein paar bisher gut verborgene Puzzleteilchen zu entlocken. Wie bei den Erben schon dargelegt, sind auf dem Aufgebot vom März 1909 auch die Eltern der Brautleute aufgeführt. Über den eher seltenen Geburtsnamen von Julius' Mutter, dem Kontakt zum Verfasser der Österreichischen Verlagsgeschichte, Dr. Murray G. Hall und Hinweisen auf Geschichte Wiki sowie dem Österreichischen Biographischen Lexikon, konnte die Familie endlich zusammengeführt werden.

Medial, sprich in Sachen Werbeauftritten, ist Julius Rosenthal bei weitem nicht so präsent wie die Firma seines Vaters. Das erste Inserat bewirbt "Rollbalken, Sonnenplachen, Portale und Geschäfts-Einrichtungen" 1903_02_22_Werbung_Julius Rosenthal_Prager Tagblatt_Seite 44 weit entfernt im Prager Tagblatt und ohne ein Wort über hochgeschlossene geräuschlose Rollbalken. 1904 wirbt er mit dem "Alleinverkauf für Oesterrich-Ungarn" von Pendeltürbändern aus deutscher Produktion. "Prämiirt Düsseldorf 1902, einzigste (!) Auszeichnung, welche auf Pendelthürbänder ertheilt wurde." verkündet er darin. Seine Brüder dürften ihm da eher nicht beratend zur Seite gestanden sein.

1904_01_01_Rosenthal Julius_Werbung Pendelthürbänder_Der Bautechniker_Seite 38

1906 erscheint ein langes Advertorial über die Schönheit der modernen Portale und Geschäftseinrichtungen. Sowohl im Text als auch im anschließenden Werbeauftritt ist erstmals von "zusammenschiebbaren Verschlussgittern" die Rede, die heute noch als Scherengitter in Gebrauch sind. 1906_02_04_rosenthal Julius_Advertorial Werbung_Neue Freie Presse_Seite 26

Mit Eintritt von Emil Frankl, es dürfte sich dabei um seinen Cousin handeln, wird die Firma ab Februar 1908 als offene Handelsgesellschaft geführt. 1908_05_20_Rosenthal Julius_Offene Handelsgesellschaft_Julius Rosenthal und Emil Frankl_Seite 27

Zu Weihnachten desselben Jahres wird die Verlobung von Julius Rosenthal mit "Fräulein Lili Rothschild, Tochter des Herrn Heinrich Rothschild, München" verkündet. 1908_12_25_Rosenthal Julius_Vermählung mit Lili Rothschild_Neue Freie Presse_Seite 12

Im März 1909 wird am Münchner Standesamt I das Aufgebot bestellt, diesmal heißt die Braut Lilly. Ihre Eltern Heinrich und Anna (nach anderen Quellen Minna) Rothschild führen in der Münchner Sendlingerstraße ein Hut- und Putzgeschäft, das in der Pogromnacht 1938 zerstört wird. 92 Hüte daraus finden ihren Weg in das Münchner Stadtmuseum, wo sie 2018, im Beisein von Mitgliedern der Familie Rothschild, offiziell in die Sammlung aufgenommen werden, nur wenige Gehminuten von ihrem Herkunftsort entfernt.

Wann das Paar schließlich geheiratet hat, ist bisher nicht bekannt. Wie aus der Verlassenschaftsabhandlung des 1941 verstorbenen Julius hervorgeht, hatten sie zwei Kinder, den 1910 geborenen Hans Joseph und seine Schwester Gertrude, Jahrgang 1912. Sie konnten dem NS-Wahnsinn entkommen und sind nach Tel-Aviv bzw. in die USA ausgewandert.

Im Mai 1909 stirbt sein Vater und im November darauf richtet ein Brand in der Tivoligasse "bedeutenden" Schaden an 1909_11_17_Julius Rosenthal_Fabriksbrand_Die NEue Zeitung_Seite 4, dann ist es eine Zeitlang ruhig bis im Sommer 1915 "eine interessante gerichtliche Entscheidung" für Verwirrung sorgt. Der auch in Österreich bekannte "Automobilfahrer Direktor Neumaier aus Mannheim" ist in einen Unfall mit einem Lokalzug verwickelt, bei dem er, "sein Fahrmann und der Fahrgast Fabrikant Julius Rosenthal das Leben einbüßten." Da der Unfall an einer unbeschrankten Querung passiert, klagen "die Witwe des verunglückten Fahrgastes Rosenthal und dessen minderjährige Tochter Elise die Eisenbahngesellschaft." 1915_06_02_Rosenthal Julius_Zusammenstoß Auto Zug_Rosenthal verstorben_Neue Freie Presse_Seite 20

Das würde auf unseren Rosenthal passen. Seltsam wirkt die Formulierung, dass die, leider namentlich nicht genauer benannte Witwe des Verunfallten und "dessen" Tochter klagt und nicht "deren" Tochter. Es findet aber keine Neuprotokollierung der Firma statt und es wird weiter Personal gesucht. Entwarnung kommt dann durch eine relativ spät gefundene, aber viel früher (Mai 1911) veröffentlichte Notiz zu dem schweren Automobilunglück, lt. der der "Direktor der rheinischen Automobilgesellschaft" wie auch der Kaufmann Rosenthal aus Mannheim stammen. 1911_05_21_Rosenthal Julius_Autounfall_Arbeiterwille_Seite 8

Am 19. Juni 1920 verlautbart die Wiener Zeitung, dass "Julius Rosenthal und Emil Frankl als offene Gesellschafter" die Firma Anderle von Herrn Czeczowiczka übernommen haben. 1920_06_19_Rosenthal Julius_Anderle_Czeczowiczka als Inhaber gelöscht_off Ges Rosenthal und Emil Frankl_Wiener Zeitung_Seite 21 Ab 1926 sind die Mütter der Gesellschafter, beide inzwischen Kaufmannswitwen, eifrige Konsumentinnen diverser Kuraufenthalte in Baden und Bad Ischl, mal solo, mal mit Köchin, Wirtschafterin und Stubenmädchen. 1926_06_23_RosenthalJ Frankl_Kaufmannswitwen_Cur- und Fremdenliste Baden_Seite 1

Die französische Schuhfirma F. Pinet eröffnet im März 1927 eine eigene Niederlage in der Kärntnerstraße. Nicht nur das Schuhwerk, lt. Jubelmeldungen womöglich die Louboutins der Goldenen Zwanziger, wurde gelobt, sondern auch die Architektur "eines der schönsten Geschäftslokale Wiens", zu dessen Gelingen u. a. die Firma Julius Rosenthal beigetragen hat durch "Herstellung der äußeren Portalanlage, aus rotem Mahagoniholz mit Messingkonstruktionen und gerundeten, vergoldeten Schaufensterrahmen, die durch vollendete Farben- und Flächenwirkung weit aus dem üblichen Rahmen fällt." 1927_04_03_rosenthal Julius_Geschäftslokal Kärntnerstraße_Neue Freie Presse_Seite 17

Ein knappes halbes Jahr später tragen sie mit ihrer Expertise zum Gelingen des "Pelzhauses Jos. Toch im Hotel Bristol" bei. 1927_08_28_Rosenthal Julius_Pelzhaus Jos. Toch_Neue Freie Presse_Seite 12

1929_03_16_Rosenthal Julius_Werbung_Tel_Allgemeine Bauzeitung_Seite 19

Ein kraftvolles Inserat bewirbt die Panzerrollbalken "Athlet", gegen die auch ein Löwe (?) im vollen Lauf nichts ausrichten kann. 1929_03_16_Rosenthal Julius_Werbung_Tel_Allgemeine Bauzeitung_Seite 19

Weitere Portalarbeiten folgen - 1929 für den Odeon-Musiksalon und 1931 für das Spezialhaus Trenchcoat, dem "Wahrzeichen der Mariahilferstraße." 1931_06_01_Rosenthal Julius_Portal Mariahilferstraße 84_Moderne Welt_Jahrgang 12 Heft 10_Seite 34

Im Juni 1933 können sie sich noch über die "alleinige Erzeugung des Panzerolladens 'Rolador' für Österreich" erfreuen, 1933_06_01_RosenthalJ_Panzerrollbalkenfür Garagen_Allgemeine Automobil-Zeitung_Seite 40 zwei Monate später stürzt sich Julius' Mutter, die lt. ihrer Schwester Rosa schon "wiederholt Selbstmordabsichten geäußert hat," aus dem Fenster ihrer Wohnung. 1933_08_09_RosenthalEva_Selbstmord_Der Abend_Seite 10

Eine kleine Annonce für ein "Metallportal, zirka 5 M Front, in gutem Zustand billig abzugeben", ist im Oktober 1935 die letzte freiwillige mediale Erscheinung der Firma in der Tivoligasse 11.

1935_10_08_RosenthalJulius_Metallportal abzugeben_Neues Wiener Tagblatt_Seite 17 1938, nur drei Wochen nach dem Anschluss, wird das Konkursverfahren über Julius Rosenthal eröffnet. 1938_04_06_Insolvenz_JuliusRosenthal_Neues Wiener Tagblatt_17

Im Völkischen Beobachter wird am 2. Dezember 1940 berichtet, dass die amtswegige Löschung der Firma in Aussicht genommen ist. 1940_12_18_Rosenthal Julius_Firmenlöschung_Völkischer Beobachter_Seite 9

Die Arisierungen der beiden Betriebe werden im nächsten Kapitel beschrieben.

Aus den Akten des WStLA sind noch einige Adressänderungen ersichtlich. Gebührenpflichtige Dienstsachen des Handelsgerichts konnten im September 1938 weder an Emil Frankl in der Damböckgasse 2 noch an Julius Rosenthal in der Amerlingstraße zugestellt werden. An beiden Adressen waren sie dem Portier unbekannt. Amtliche Anfragen vom August 1940 über gegenwärtige Wohnungen ergaben, dass sich Emil Frankl mit 19. X. 1939 nach Nord Amerika abgemeldet hat, Julius ist nur von der Amerlingstraße in die Seidengasse 35 übersiedelt.

WStLA: RosenthalJ_WStLA_1940_09_09: Das der Off. Handelsgesellschaft Julius Rosenthal zustehende Recht zum Betriebe: fabriksmäßige Ezeugung von Tischlerwaren, Rollbalken und Sonnenschutzplachen [...] mit letztem Standort 12., Tivoligasse 11 wird zufolge der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus der deutschen Wirtschaft, G. Bl. f. Österr. Nr. 584/38 und 619/38 mit 31. XII. 1938 für erloschen erklärt.

Am 1. November 1940 meldet er am Amtsgericht die Löschung seiner Firma an und unterzeichnet mit Julius Israel Rosenthal. Seine Persönlichkeit wurde bestätigt durch "Frau Elsa Sara Rosenthal, ohne Beruf, wohnhaft in Wien, VII., Seidengasse 25" Elsa Sara wird seine zweite Frau gewesen sein, Hausnummer 25 womöglich ein Tippfehler.